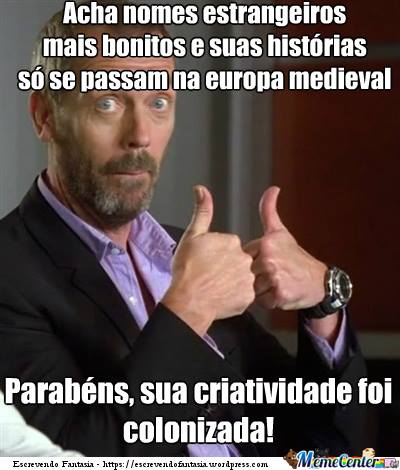

Anteontem começou uma longa discussão no Facebook sobre uma tal “colonização cultural”. O ponto de partida foi um “meme” do Dr. House (um ícone cultural do colonizador, vejam só) com a frase seguinte:

É de se imaginar o furor que a frase provocou, pois ela ataca a jugular dos jovens escritores brasileiros, sem lhes deixar chance de defesa. Nada afaga mais o ego juvenil do que a doce ilusão de ser especial, e nada o ataca com mais força do que a lembrança de que “todos escolheram usar jeans”.1

As reações vieram de forma quase automática, irrefletida. Algumas evidenciando uma necessidade de autoafirmação maior do que a de compreender o que se argumentava. Este artigo apresenta temas e ideias extraídos do debate. Os autores dos argumentos foram devidamente protegidos, por razões mais que óbvias (por favor, não venham reivindicar suas carapuças). Honestamente advirto que escolhi os argumentos de forma a organizar o debate para apontar para a conclusão final.

A história é minha e eu escrevo onde quiser, e isso não significa que não tenho criatividade.

Observe como o jovem autor deseja expressar sua possessividade em relação ao argumento que desenvolve. “A história é minha”. Ele nem pára a pensar que, talvez, a “sua” história seja um clichê cultural. O começo do argumento está em reafirmar sua posse sobre o que escreve. Em seguida parte-se para a reivindicação do livre arbítrio, o “escrevo onde quiser”, que quase equivale ao jovem vestido de jeans, entre milhares de outros também vestidos assim, dizer que “usa o que quer”.

Ter referências não significa não ter criatividade e sim ter repertório. Transforma-los em boas ideias é ter criatividade.

Novamente tergiversando, outro autor, não sei se inconscientemente ou de propósito, ignora que o tópico era justamente sobre falta de repertório e afirma que “ter referências” é “ter repertório”. Mesmo que as referências sejam quase sempre as mesmas. Um grupo musical que compõe com três acordes em vez de trezentos e noventa também dever “ter repertório” na visão desse autor. Obviamente, ele não parou a pensar no que escrevia, tal como não para a pensar nas influências que recebe.

Legal que agora você não pode escrever se baseando na idade média que te apontam o dedo pra falar que não tem criatividade…

Mais um que erra o alvo, não sei se de propósito ou por distração. Confunde a acusação de “criatividade colonizada” com “falta de criatividade”, o que é mais ou menos como confundir “dor de estômago” com “não ter estômago” (literalmente).

O mesmo autor da frase acima, não satisfeito em cometer este belo espantalho, ainda afunda mais o pé na jaca ao dizer:

Acho que temos que valorizar outras culturas também (gosto muito da indígena, por exemplo) mas é que agora parece que quem escreve uma história medievalista está sempre sendo criticado.

Ou, como diz uma jovem, com sangue nos olhos e um cabresto na boca:

Imagina que triste reduzir as possibilidades de escrita só porque você é um brasileiro que vive no século XXI.

Como essas pessoas conseguem associar um convite à abertura de horizontes temáticos a supostamente “reduzir possibilidades”? São passarinhos que acham que a ideia de deixar a gaiola é uma ameaça à sua liberdade.

Como ele consegue ignorar que o propósito do tópico era justamente valorizar “outras culturas” em vez dos cenários europeus medievais ou pseudomedievais citados? Como consegue ignorar que a crítica não se dirige ao fato de haver gente escrevendo histórias de ambientação medieval, mas ao fato de haver tanta gente de fora da Europa escrevendo sobre Europa medieval?

É verdade que a crítica do tópico tem seu flanco esquerdo descoberto, como veremos ao final, por ignorar longos séculos em que a literatura ocidental esteve sob a égide de uma influência estrangeira uniforme. Mas é verdade, também, que ninguém aponta para esse lado.

O primeiro comentarista a dizer algo respeitável no tópico foi um tal Paulo Henrique, que ironizou a imagem do Dr. House:

Vamos pegar um personagem estrangeiro e fazer um meme reclamando de colonização europeia […] e imperialismo norte americano. É…

Marshall McLuhan concebeu a ideia da “aldeia global”, que compartilharia elementos culturais comuns e uma mesma infraestrutura de comunicação. Talvez PH não tenha lido “A Galáxia de Gutenberg”, mas sua cutucada deveria ter provocado o debate para o lado da necessidade de realmente questionar essa hegemonia, não pela rejeição do estrangeiro, mas pela busca de nossa voz e nossa identidade na aldeia global. Por que, afinal, na roda de causos em torno da fogueira há alguns que tanto falam e nós falamos tão pouco?

Ocorre, porém, que o PH não faria tal questionamento porque ele não considera nada errado uma parte da turma bloquear a outra:

As pessoas precisam de uma invasão alienígena para perceberem que vivemos no mesmo planeta, e que podemos dar preferência a qualquer cultura que desejamos. Até lá vai ser sempre assim, discursos nacionalistas e regionalistas. E viva a briga eterna de opiniões.

Esse falso internacionalismo (não custa lembrar que os povos que originam a cultura predominante na aldeia global são fortemente nacionalistas) é uma ideologia que serve ao interesse de quem pretende silenciar as vozes discordantes. PH pode não perceber, mas o debate não é literário, é político.2

Digo que é um debate político porque a colonização cultural não tem a ver com quem escreverá as obras de maior qualidade literária, mas quais culturas darão sua contribuição à aldeia global. O que é uma forma de indagar quais culturas sobreviverão à “geleia geral”, ainda que modificadas. O posicionamento “apolítico” expresso pela citação acima revela, na verdade, é um desprezo pela identidade brasileira, vista como supérflua diante do poder avassalador da mídia de massa. Tanto isso é verdade que são vários os comentaristas que citam a “colonização cultural” como um caminho de menor resistência:

Se alguém quer escrever pra ganhar dinheiro no séc XXI, é bem mais fácil utilizando a rota europeia/americana.

Não que o debate tenha fluído no escuro. Foram vários os comentadores que tentaram esclarecer que não se tratava de “cagar regra” e nem de “proibir” os outros de escreverem. Na verdade, estas tentativas de esclarecimento pareciam irritar ainda mais os que pretendiam rechaçar a frase-tema do tópico, que chegaram ao ponto do nihilismo:

Expor opiniões faz tanto sentido quanto não expor opiniões. Essa é minha conclusão.

Afinal, quando percebiam que estavam dizendo bobagens baseadas em uma má interpretação de duas míseras frases, só restava tentar desqualificar o debate em si. Ou inundá-lo em ondas e mais ondas de intervenções que o desviavam ligeiramente do foco até recair numa dicotomia entre “autores experientes desestimulando frágeis jovens talentos que podem nunca mais escrever só porque um malvado criticou o que ele gosta”. E tanto capim no mundo!

Exemplos de intervenções conciliadoras:

Eu já cansei de repetir nessa vida que você criticar uma determinada postura não significa que você queira proibir essa determinada postura.

Mais adiante o mesmo comentarista, já exasperado, repete:

Não, você será criativo se utilizar sua colonização cultural para escrever suas histórias. Ninguém disse, também, que uma criatividade colonizada não é criatividade em absoluto. É criatividade, ainda. Colonizada, porém.

Ou esta adorável intervenção de uma moça que tem talento para a diplomacia:3

Acho que a crítica é totalmente válida em alguns casos. Se é uma preferência pessoal, e a pessoa conhece do assunto que vai escrever e acha que sua criatividade flui melhor, quer seja Europa ou Brasil, então a crítica não se aplica. Agora, se uma pessoa só escreve sobre a Europa Medieval, Estados Unidos e coloca nomes estrangeiros nos seus personagens só porque acha que sua obra perderia qualidade e seria inferior se tudo fosse mais “abrasileirado”, aí sinto muito dizer que essa pessoa precisa repensar o conceito de literatura de qualidade. Ou seja, cada caso, um caso.

Mas mesmo esta adorável simpatia falhou em convencer aos garotos revoltados. Eles persistiram na ilusão de que “escolhem” seguir a modinha do momento, além de se deixarem influenciar por conceitos idealizados, extraídos de citações de autores famosos que não parecem ter seguido o que ensinaram.4 Como explicar que depois e 200 comentários alguém ainda diga uma platitude do tipo:

Minha opinião sobre o assunto é bem clara: cada um escreve a história que “precisa” escrever, independente do cenário, contexto, personagens, nomenclatura e etc.

Não nos parece curioso que tanta gente “precise” escrever a mesma história, tirando ou pondo um detalhe aqui ou ali?

Eu me estenderia por horas citando a manivela de debulhar argumentos e não se chegaria a um acordo. Você, leitor, sabe qual é o meu lado neste debate desde o princípio e eu não tenho nenhuma necessidade de esconder. Acredito que confrontar ideias é salutar, especialmente para aqueles que se revoltam com a ideia de possam existir no mundo pessoas que pensem diferente. A menos que o indivíduo seja mais tapado que uma mula, ele será tocado pelos argumentos e absorverá alguma coisa deles. No fundo, cada um de nós se torna como o “outro” que encara.5

Meu pensamento pode ser condensado num parágrafo: Colonização cultural” não é sinônimo de “exotismo”. Este é uma escolha. O autor colonizado não escolhe, faz inconscientemente (não percebe que é colonizado) ou conscientemente acha que é o jeito certo de fazer. “Ser colonizado” não quer dizer ser mau escritor. James Joyce, W. B. Yeats, Franz Kafka, William Beckford, todos foram “colonizados” culturalmente. Os dois primeiros, irlandeses, escreveram em inglês, o terceiro, judeu tcheco, escreveu em alemão, e o quarto, inglês, escreveu em francês. Levantar a bola da “colonização cultural” não tem a ver com “escrever melhor”, é um posicionamento político. Não se trata de encontrar a melhor técnica de escrita, mas uma posição de relevância cultural.

A cultura globalizada se baseia, inequivocamente, em centros hegemônicos de produção, em indústrias que reproduzem não só ideologia mas também estruturas de dominação. Estruturas são ideologias, como nos lembra Marshall McLuhan ao dizer que “o meio é a mensagem”. Os meios são a indústria do best-seller, conectada com a de cinema, com a de moda e com todos os aparelhos através dos quais se constrói a chamada “cultura globalizada”. Sob uma ótica nacionalista (seja de esquerda ou direita), o artista deve resistir a isto e tentar propor uma alternativa baseada na identidade pátria. Mas a ótica que predomina é a do mercado de massas, a aldeia global é um redil, e a emulação que buscamos é a de nos tornarmos iguais, em vez de excepcionais, derrotando a expectativa de Nietzsche que sonhava que fôssemos, a essa altura, verdadeiros sobre-humanos.

A escolha sempre é a grande tábua de salvação dos que rejeitam opiniões contrárias. Você pensa assim, mas eu sou livre para pensar diferente. Mas fica tudo muito estranho quando a opinião é uma defesa da liberdade, e a contestação propõe o direito de permanecer cativo.

A questão, que os jovens parecem não entender, é que a pobreza não está em escolher uma ambientação estrangeira (a ópera “Carmem”, do francês Georges Bizet, se passa na Espanha, onde Bizet nunca pusera os pés), mas em fazer isso de forma servil, sem liberdade.

Não havia nenhuma relação colonialista entre a Espanha e a França na época de Bizet. Então o exotismo da ópera Carmem é fruto da liberdade criativa do compositor. Isso é diferente do exotismo da garotada que acha que precisa escrever em certos cenários americanos ou ingleses para estar na moda.

Fazer o que se quer é liberdade. Seguir o que a maioria faz, achando que é preciso seguir, é servidão. O debate nem precisaria existir se todos dessem uma risadinha torta e não ficassem tentando arrancar a carapuça da cabeça, com couro cabeludo e tudo se preciso.

Cada um de nós, individualmente, tem excelentes e pessoais motivos para ser o que é. Só que fica estranho quando nos analisamos em conjunto e descobrimos que nossas individualidades se enquadram em umas poucas categorias. Para algumas pessoas isso é um lembrete de humildade. Para outras, é uma ofensa. As ovelhas se ofendem quando são lembradas da materialidade da cerca. Com o tempo, o cativo aprende a amar a segurança de suas cadeias.

O contexto cultural nos educa para desprezar o nacional, visto como “limitado” ou “arcaico”, e abraçar o global, o “primeiro mundo”, o “progresso”. Não é um fenômeno recente, esta é a história da maior parte da nossa literatura, inclusive da que os nacionalistas citam com orgulho. Nós nunca nos questionamos se o “global” é neutro ou se baseia em um nacional alheio. Temos a ilusão de que a língua predominante da vez, seja o francês, o alemão ou o inglês, expressa a “civilização”, e não a visão e a cultura de quem, no momento, pretende dirigir o mundo, ou tanto mundo quanto possível.

Em lugar deste questionamento, a firme e ingênua crença de que não a mal nenhum em se deixar guiar:

Estou falando de forma geral. Não acho que vou perder minha identidade cultural ao escrever uma história baseada na Europa Medieval.

Colonizados que somos, estamos tão acostumados a ver deceparem nossos heróis (Zumbi, Tiradentes, Lampião, Getúlio, Jango, Juscelino) que desenvolvemos uma aversão a ter ideias, buscamos o conforto do prosélito. O passarinho eternamente desconfia que pode haver uma atiradeira fora da gaiola. A ideia da Europa como foco de civilização aparece assim como um cenário seguro, tal como, nos anos 70, era seguro fingir-se americano e cantar letras em inglês para não ter problemas com a censura.

O problema é que essa escolha covarde nunca é totalmente inocente. E as pessoas não gostam de serem lembradas disso. Por isso se ofendem, sentem-se pessoalmente atingidas e partem para o confronto.

Ninguém aceita que pessoas diferentes possam ter valores diferentes porque todos sabem, instintivamente, que os valores verdadeiros se sobressaem diante dos falsos. E aqueles que não têm convicção se sentem ameaçados por qualquer posicionamento diferente. Em um debate como esse, a arenga não é entre os defensores de opiniões diferentes, mas entre os comprometidos com posições opostas.

Se fosse apenas o caso de alguns gostarem do azul e outros do amarelo não haveria briga. O problema é que alguns se pintaram de uma cor e outros da outra e precisam que a sua triunfe. Os versáteis aparecem então como os grandes inimigos. Se você não está comprometido com um lado, então você é duplamente falso.

O brasileiro parece detestar democracia. O fato de haver alguém que pensa diferente lhe causa irritação, vontade de xingar, de dar golpe de estado até. Mas a rejeição é ainda maior contra os limítrofes, contra os que querem transitar livremente dos dois lados da fronteira. Na vida e na arte.

Seria mais fácil se as pessoas defendessem seus valores praticando-os em obras literárias extraordinárias, mas elas preferem dirigir ofensas mútuas porque não querem ser criticadas. Não podem suportar a ideia de que, talvez, a obra a que tanto se dedicaram tenha falhas. Ou que toda a sua carreira seja um auto-engano.

Pós-Escrito: Eu de fato não acho que a temática medieval seja tão predominante, mas as reações ao comentário foram sintomáticas de muita imaturidade que esses jovens ainda precisam superar. Espero que o debate tenha ajudado a abrir mentes, questionar “vacas sagradas” e criar coragem para que ousem. A vida é muito curta para se gastar tempo escrevendo livros sem ter ousadia.

Nos anos 50 a 70, a preponderância do jeans como roupa de escolha da ampla maioria da juventude evoca a idiossincrasia do jovem que, ao mesmo tempo que afirma sua individualidade contra a geração anterior, tem uma profunda necessidade de pertencimento.↩︎

A arte é muitas vezes tida e havida como um campo refratário à política, mas essa opinião é fruto da castração ideológica promovida em nosso país por uma ditadura que durou 21 anos e se dedicou a destruir o pensamento nacional. Arte é algo essencialmente político.↩︎

O mais interessante na fala dessa jovem foi algo que eu não notei, na época: ela fala sobre autores brasileiros escreverem obras “abrasileiradas” [sic]! Notem como a brasilidade deixou de ser, para ela, como para muitos, uma questão de identidade cultural para ser uma mera estética, facultativa e, mais que isso, deliberada.↩︎

Duvido muito que Pablo Neruda levasse a sério seu conselho sobre escrever, aquele que recomenda “comece com uma maiúscula, termine com um ponto final e no meio ponha ideias.”↩︎

Como nos diria Nietzsche: “o abismo também nos contempla”.↩︎